♯4 いりやKOUBO

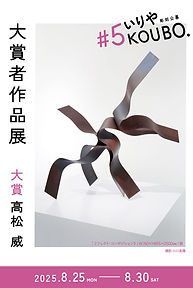

大賞者作品展 大賞:高松 威

8月25日(月)〜8月30日(土)

11時30分〜19時00分[最終日16時]

「ハンドメイド・パルタージュ」

この個展は、「いりや公募2024」大賞の副賞として開催されている。

私はいりや画廊を立体表現に特化したギャラリーとして知った。

立体表現は彫刻や工芸など根源的には、制作技術や所属制度によって呼び分けられてきた。彫刻は象徴として、工芸は手段として立ち上げる感性がある。この感性は発信手段の多様化とともにより拡張し、それぞれの分野に制度的な領地がある一方で、そこからこぼれ落ちる営為もまた存在する。このこぼれ落ちた営為は、共有地を漂流するように探し続ける。

手段が拡張することで最適化され、迂回や座礁から距離を取ることが出来る。制作の中で迂回や座礁は日常的な性質として手にまとわりついてきた。

手に何かを持つことで手の拡張が機能する。例えばバーナーを持てば鉄を焼け、金槌を持てば鉄を叩くことが出来る。拡張される手は、手から道具、道具から機械、IT、そして AI へと加速しながら中央集権的に統一されていく。それは手段の最適化として、旧来的な周縁を置き去りにすることで成り立っている。ハンドメイド的な試みは最適化された中心からこぼれ落ちるものを拾い上げながら、漂流を続ける営為だと言えないだろうか。

漂流を続ける中で、硬さと手、構成するかたち同士、展示空間へと何度もひと、もの、ことばが座礁する。それらは漂流を続ける途中、打ち上げられるようにして立ち現れ、一時的な共有地を組み直してまた次の漂流へと向かっていく。

私の制作は鉄板を火や道具を使わずに、手で曲げて造形することを軸に展開する。これは既存の制度化された技術から距離を取ることで、素材の硬さと身体の力が折り合う地点に思わず座礁する。

制度の中で発展してきたかたちは手段と目的が一致しながら立ち上がるが、最適な方法を迂回した不確かで非効率な手段を取ることで、かたちが座礁し、仮設的に取り繕いながら立ち上がっていく。工場的、職人的技術(マシンメイド)が前提の素材を、手(ハンドメイド)の中で打ち上げる。手と硬さがかたちを分かち合い、理想のかたちは制作の地平に消えていく。インフラが整った制度の端で、打ち上げられた地点から新しいかたちを拾い上げる仕方がある。

ジャック・ランシエールの「分有(partage)」は可視/不可視、有効/無効のような境界を揺るがし、感性的な眼差しを組み替え、再編成するちからを説明した。それはいま、ここでは何が見えていて、何が見えていないのかを解体する。

シンギュラリティが未来に想定されつつあるなか、人が誤り、ズレることの価値が再評価されつつある。作家の営為が、制度や共有地に座礁を繰り返すことだとすれば、たとえそれが消耗的で、撤退的な身振りに見えたとしても、いまここにある正確さを意図的に迂回する新しい前進として見つめることができないだろうか。

制度や技術の最適化からこぼれ落ちる営為として、鉄を手で曲げる制作を続けている。素材の硬さと身体の力が折り合う地点で、かたちは座礁し、再び漂流を続ける。非効率な手の試みは、既存の合理的な感性を揺さぶる。その試みは、手の感性を組み替えながら、合理的な境界をすり抜けるようにして見えなかったものを打ち上げる。

高松 威

高松威 TAKESHI TAKAMATSU

2020年

大阪芸術大学 芸術学部 工芸学科 金属工芸コース 卒業

2022年

大阪芸術大学 大学院 芸術研究科 芸術制作専攻 博士課程前期(工芸) 修了

[個展]

- 2020-2022 gekilin/大阪

-

2024年 MEDIASHOP/京都

[グループ展]

2019‐20年

- 京都野外彫刻展 京都府立植物園/京都

2021年

- Blend×YOMAFIG. RELATIONS#2 「soft heavy」 Blend Studio/大阪

2022年

- OSAKALAUGH&ART2022 大阪市中央公会堂/大阪

2023年

- みつならび2 ORIE ART GALLERY/東京

- gallerism ピアスギャラリー/大阪

[アートフェア・芸術祭]

2021年

- SUIKEI ART FAIR 中之島近辺/大阪

- 下町芸術祭 神戸市長田区/兵庫

2022年

- art stage OSAKA 堂島リバーフォーラム/大阪

- 育波芸術祭 淡路市育波町/兵庫